Tierseuchenradar – März 2025

Im österreichischen Tierseuchenradar werden Informationen zur internationalen Lage und Ausbreitung der bedeutendsten Tierseuchen und Tierkrankheiten, die für Österreich relevant sind, bewertet und zusammengestellt. Dadurch können mögliche Risiken für Österreich früh erkannt und kommuniziert werden. Der Tierseuchenradar erscheint monatlich.

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag für mehr Informationen.

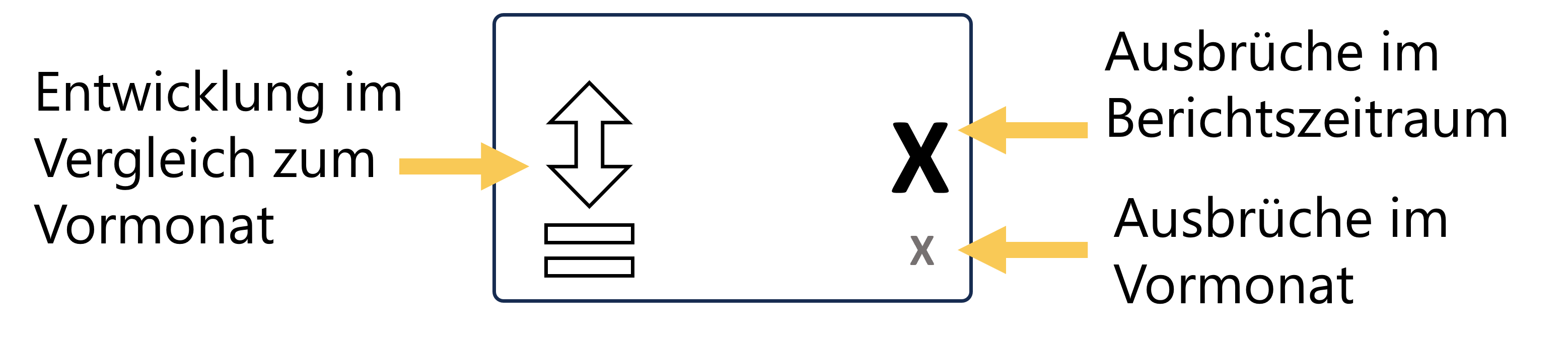

Legende:

Für Deutschland und die Schweiz stehen mit dem Radar Bulletin entsprechend länderspezifische Beurteilungen der Tierseuchen-Risiken monatlich zur Verfügung. Im AGES Radar Infektionskrankheiten finden Sie aktuelle Informationen und Situationsbewertungen zu Infektionskrankheiten beim Menschen in Österreich und international.

Im folgenden Tierseuchenradar stellt ein "Ausbruch" einen im Animal Disease Information System (ADIS) gemeldeten Nachweis einer Tierseuche dar (Betriebe bei gehaltenen Tieren; Fundorte bei Wildtieren). Von einem Ausbruch betroffene Einzeltiere werden als "Fall" bezeichnet. Ein "Seuchengeschehen" stellt alle Ausbrüche dar, die in einem konkreten Zusammenhang stehen.

Die Datenabfrage erfolgt im ADIS zum angegebenen Stichtag. Nachmeldungen von Ausbrüchen nach dem Stichtag der Abfrage werden nicht dargestellt. Daraus können sich Unterschiede in den Ausbruchszahlen zu früheren Ausgaben des Tierseuchenradars ergeben.

Gesichtete Quellen: ADIS

Definition der Ampelfarben:

|

Rot-Schwarz: Die Tierseuche/Tierkrankheit tritt in Österreich auf. Spezifische Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen werden getroffen. |

|

Rot: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist hoch. Es werden konkrete Maßnahmen zum Schutz österreichischer Tierbestände getroffen. |

|

Orange: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist mittel. Erhöhte Aufmerksamkeit ist angezeigt. |

|

Grün: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist gering und die Situation unauffällig. |

Situation

Situation in Österreich

Österreich ist bisher von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verschont geblieben, allerdings kommt sie in einigen direkten Nachbarländern wie Ungarn, der Slowakei, Deutschland und Italien vor. Aufgrund der geringen Entfernung zur österreichischen Staatsgrenze wird das Risiko für Österreich als hoch eingestuft.

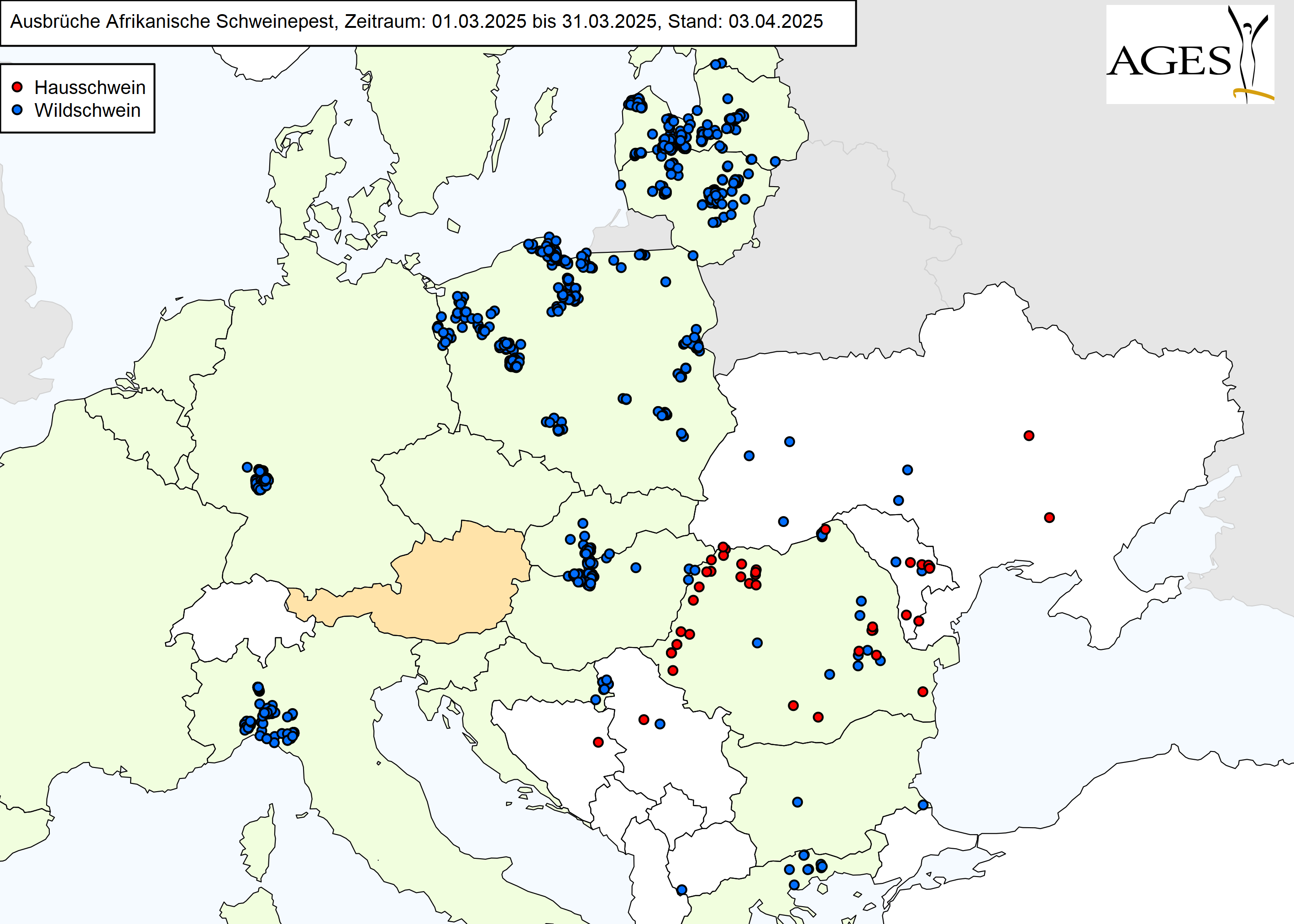

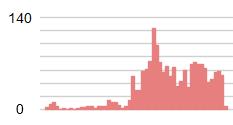

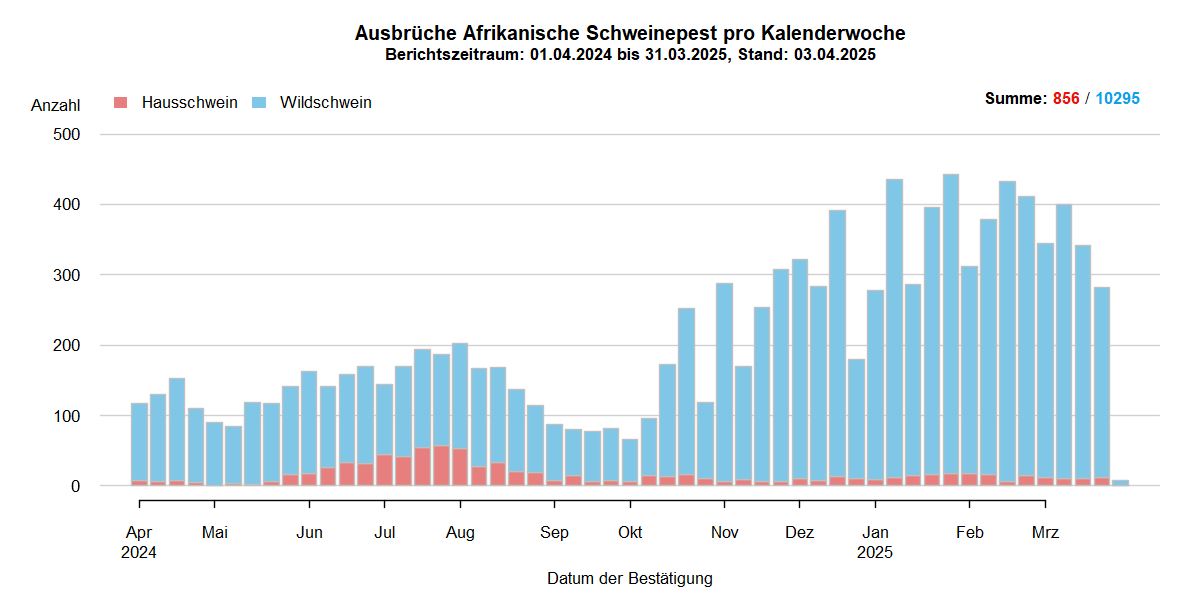

Situation in Europa

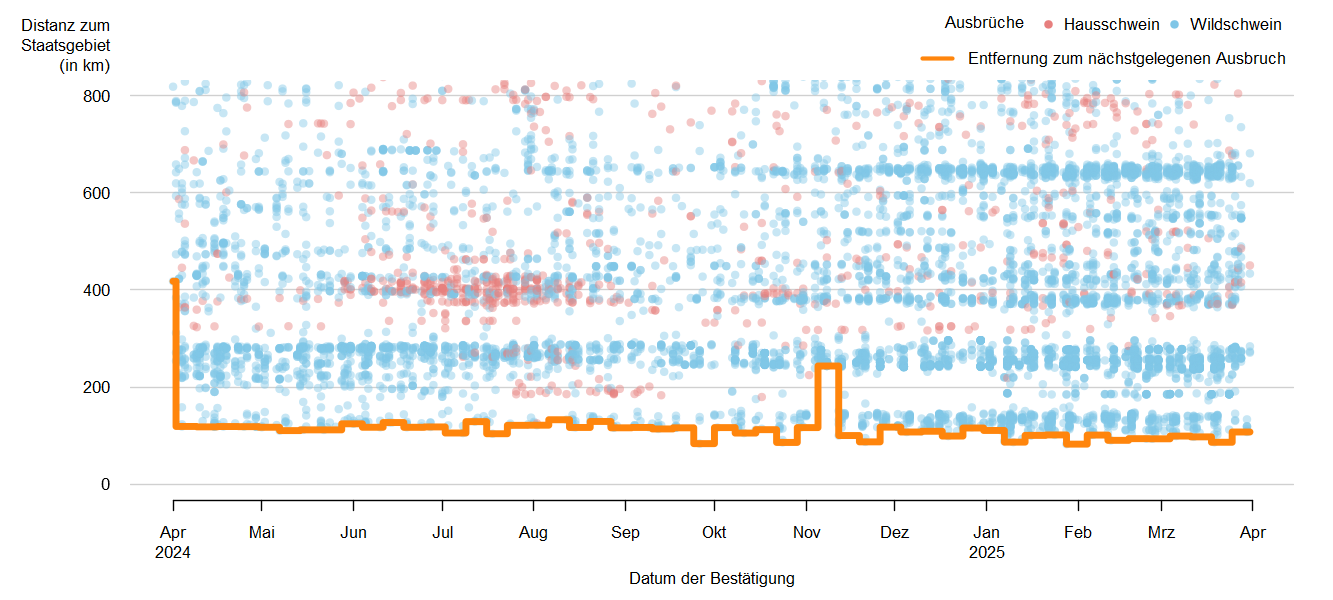

Im März 2025 (Stichtag: 03.04.2025) wurden in Europa 46 Ausbrüche bei Hausschweinen und 1337 Ausbrüche bei Wildschweinen in das ADIS gemeldet. Die Gesamtzahl der gemeldeten Ausbrüche ist leicht gesunken, was vor allem auf einen Rückgang der Ausbrüche bei Wildschweinen zurückzuführen ist. (siehe Abbildung ASP-Verlauf). Derzeit sind 16 Länder in Europa betroffen (Vormonat 16) (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche, Abbildung ASP-Karte). Im Berichtszeitraum hat Estland keine weiteren Ausbrüche gemeldet.

Hausschweine

Im März 2025 (Stichtag: 03.04.2025) ist die Zahl der europaweit in das ADIS gemeldeten ASP- Ausbrüche bei Hausschweinen leicht gesunken (im Berichtszeitraum 46, im Vormonat 57). Es wurden Ausbrüche aus Rumänien (33), Moldawien (9), der Ukraine (2) Serbien (1) und Bosnien und Herzegowina (1) gemeldet (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche). Die Mehrheit der betroffenen Betriebe (38) sind Kleinbetriebe, die jeweils weniger als 100 Tiere halten. Darunter befinden sich 29 private Kleinsthaltungen mit weniger als zehn Schweinen pro Betrieb. Vier Betriebe in Rumänien und zwei in Moldawien waren Großbetriebe mit jeweils mehr als 500 Schweinen.

Derzeit beträgt die kürzeste Distanz eines bestätigten ASP-Ausbruchs bei Hausschweinen zur österreichischen Staatsgrenze 346 km (gemeldet aus ** Bosnien und Herzegowina**, siehe Abbildung ASP-Distanz).

Wildschweine

Im März 2025 (Stichtag: 03.04.2025) meldeten 15 Länder, von denen 4 an Österreich grenzen, Ausbrüche von ASP bei Wildschweinen. Die meisten der betroffenen Länder meldeten einen Rückgang der Ausbruchszahlen, während Lettland, Litauen und Italien einen deutlichen Anstieg verzeichneten. Die meisten Ausbrüche wurden in Polen (471) gemeldet, gefolgt von Deutschland (224), Lettland (210), Ungarn (80), Litauen (150), Italien (137), Rumänien (13), Slowakei (18), Serbien (13) Griechenland (9), der Ukraine (5), Bulgarien (2), Kroatien (2), Moldawien (2) und Nordmazedonien (1) (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche).

In Deutschland wurden die meisten Ausbrüche aus Hessen gemeldet. Weitere Ausbrüche wurden auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz (jeweils nahe der Grenze zu Hessen) und Brandenburg bestätigt.

Italien meldete Ausbrüche aus dem Norden des Landes (Piemont, Ligurien, der Lombardei, Emilia-Romagna und Toskana). Der nördlichste Ausbruch blieb 43 km von der Schweizer Grenze entfernt.

Derzeit beträgt die kürzeste Distanz eines bestätigten ASP-Ausbruchs bei Wildschweinen zur österreichischen Staatsgrenze 87 km (gemeldet aus der Slowakei, siehe Abbildung ASP-Distanz).

| HS | WS | HS | WS | HS | WS | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Polen | 0 | 469 | 0 | 525 | 0 | 471 |

| Deutschland | 0 | 341 | 0 | 320 | 0 | 224 |

| Lettland | 0 | 133 | 0 | 188 | 0 | 210 |

| Ungarn | 0 | 166 | 0 | 143 | 0 | 80 |

| Litauen | 0 | 61 | 0 | 85 | 0 | 150 |

| Italien (ohne Sardinien) | 1 | 65 | 0 | 85 | 0 | 137 |

| Bulgarien | 0 | 249 | 0 | 20 | 0 | 2 |

| Rumänien | 39 | 47 | 32 | 27 | 33 | 13 |

| Slowakei | 0 | 47 | 0 | 29 | 0 | 18 |

| Griechenland | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 9 |

| Moldawien | 8 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 |

| Serbien | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 |

| Ukraine | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 |

| Estland | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| Bosnien und Herzegowina | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |

| Kroatien | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |

| Nordmazedonien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| GESAMT | 65 | 1637 | 57 | 1474 | 46 | 1337 |

Folgen für Österreich

In Österreich müssen seit Ende 2019 zum Zweck der Früherkennung alle tot aufgefundenen Wildschweine gemeldet und von der AGES auf das ASP-Virus untersucht werden. Daneben erfolgt auch eine Untersuchung von Aborten sowie von klinisch oder pathologisch auffälligen Hauschweinen und von Organproben gemäß dem ASP- und KSP-Stichprobenplan.

Tierhalter können die “ASP-Risikoampel” oder den online Fragebogen “Biocheck” verwenden, um die Biosicherheit ihrer Betriebe kostenlos und anonym zu überprüfen. Weitere Empfehlungen und ein Handbuch zur Biosicherheit bei der Haltung von Schweinen in Österreich werden auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) bzw. auf der Kommunikationsplattform Verbrauchergesundheit zur Verfügung gestellt.

Im europäischen Tiergesundheitsrecht (Verordnung (EU) 2016/429) mit den ergänzenden Rechtsakten und der österreichischen ASP-Verordnung 2005 sind Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest festgelegt. In der Durchführungsverordnung 2023/594/EU (zuletzt geändert mittels Durchführungsverordnung 2025/715/EU) sind die geltenden Gebiete (Sperrzonen I, II und III) mit erhöhtem Risiko einer Ausbreitung der ASP (Teile I-III) aufgeführt.

Die AGES hat ein Video über Biosicherheit erstellt. Das Video zeigt die erforderlichen Biosicherheitsmaßnahmen beim Betreten und Verlassen eines Betriebes, in dem eine anzeigepflichtige Tierseuche vermutet wird oder nachgewiesen wurde.

Einen Überblick über die ASP-Zonierungsmaßnahmen in Europa erhalten Sie auf den interaktiven Karten der EU-Kommission.

Kommentar

Für Österreich bleibt der indirekte Eintrag der ASP durch den Menschen aus von ASP betroffenen Ländern das höchste Risiko. Daher ist die Sensibilisierung der verschiedenen Interessengruppen von größter Bedeutung. Ausführliche Informationen, Filme, Broschüren sowie Poster zur Ätiologie, Diagnose und epidemiologischen Ausbreitung der ASP finden Sie auf der Website der KVG.

Quellen

Situation

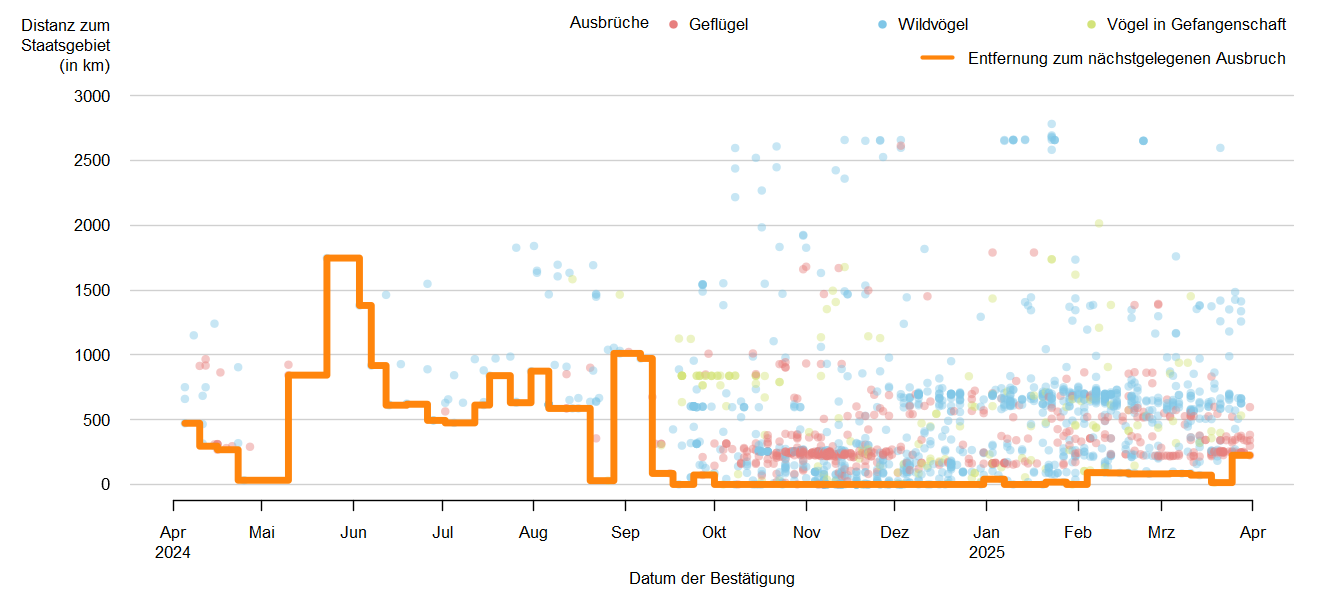

Außerhalb des Berichtsmonats März erfolgte in Österreich am 8. April der Nachweis von HPAI A(H5N1) bei einem Storch aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark).

Situation in Österreich

Im Berichtszeitraum März 2025 erfolgten in Österreich keine Nachweise der HPAI.

Die letzten Ausbrüche in Österreich wurden bei zwei Wildvögeln und bei einer Haltung von Vögeln in Gefangenschaft Ende Januar gemeldet. Betroffen war eine Gans im Bezirk Krems an der Donau (Niederösterreich) und eine Ente in Linz (Oberösterreich). Im Bezirk Braunau am Inn wurde in Oberösterreich in einer kleinen Hobbyhaltung mit 5 Hühnern HPAI A(H5N1) nachgewiesen.

Das aktuelle Risiko für Österreich wird als mittel bewertet. Erhöhte Aufmerksamkeit und die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen von allen TierhalterInnen werden weiterhin angeraten.

Mit 15. März 2025 wurde das gesamte Bundesgebiet zum Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko erklärt. Gebiete mit stark erhöhtem Risiko sind aktuell nicht mehr ausgewiesen. Die entsprechende Kundmachung finden Sie hier.

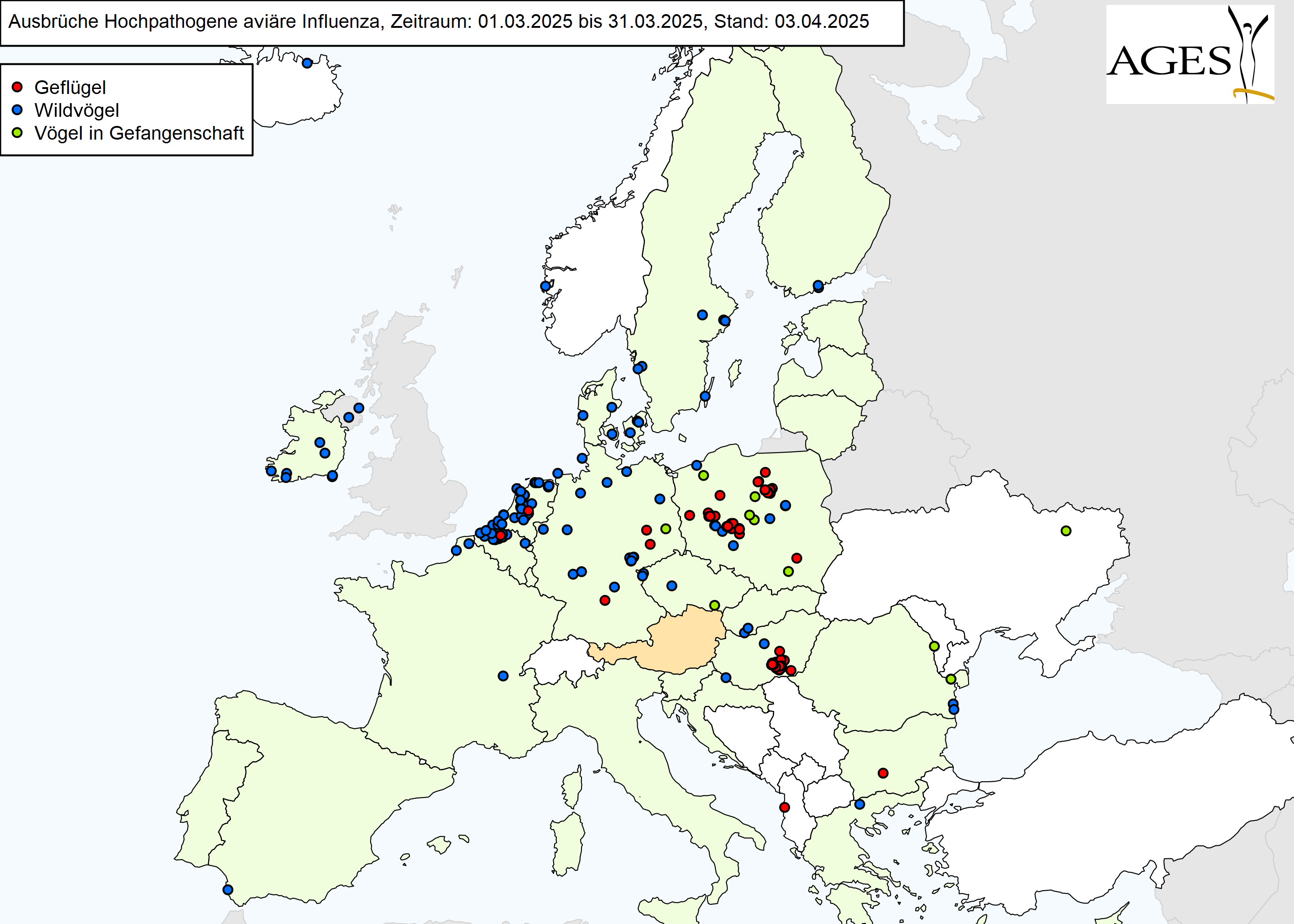

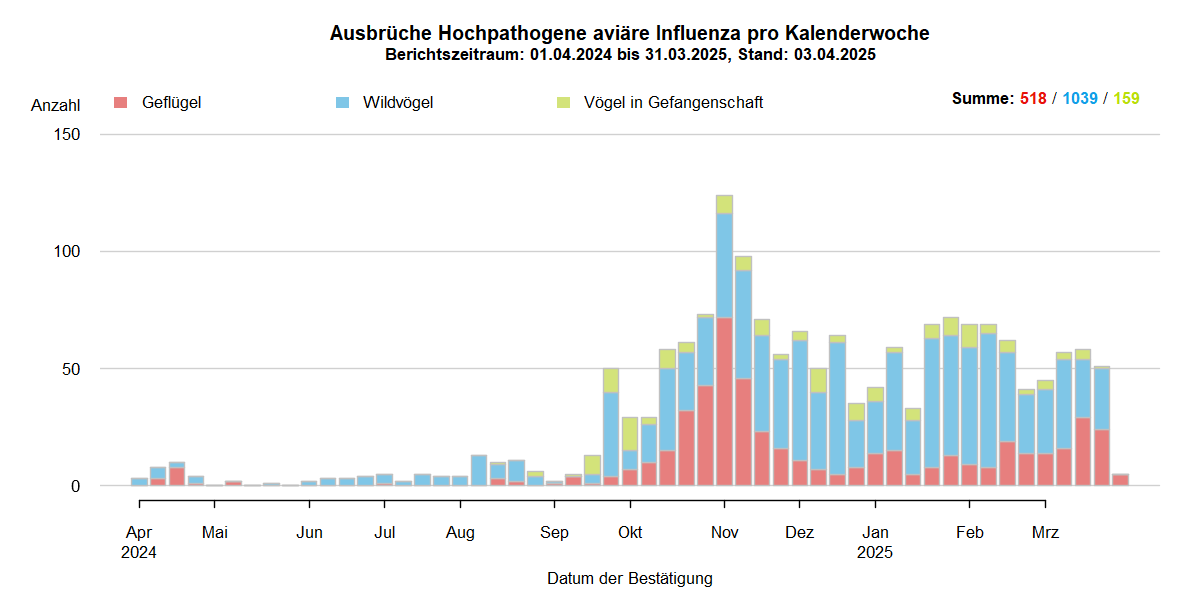

Situation in Europa

Geflügel

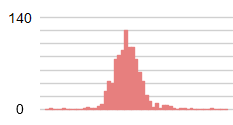

Im März 2025 meldeten 7 Länder Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza A(H5N*) bei Geflügel in das ADIS, im Vormonat erfolgten Meldungen aus 9 Ländern. Die Zahl der Ausbrüche von in Europa hat sich hingegen von 45 im Februar auf 92 Ausbrüche im März mehr als verdoppelt. Grund für diesen Anstieg sind die vermehrten Meldungen aus Ungarn (53 Ausbrüche) und Polen (32 Ausbrüche). Deutlich weniger häufig betroffen waren Deutschland (3 Ausbrüche) sowie die Niederlande, Belgien, Bulgarien und Albanien mit jeweils einem Ausbruch (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche).

Wildvögel

Im März 2025 sank die Zahl der Ausbrüche in Europa von 177 im Vormonat auf 114 Ausbrüche deutlich. Die Zahl der Länder, in denen HPAIV-Nachweise bei Wildvögeln erfolgten, sinkt von 21 auf 17 im März (Niederlande: 31 Ausbrüche; Belgien: 20 Ausbrüche; Deutschland: 16 Ausbrüche; Polen: 10 Ausbrüche; Irland: 7 Ausbrüche; Dänemark und Schweden: jeweils 6 Ausbrüche; Frankreich und Tschechien: jeweils 3 Ausbrüche; Slowakei, Rumänien und Finnland: jeweils 2 Ausbrüche; Island, Griechenland, Norwegen und Spanien: jeweils 1 Ausbruch) (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche). Der Schwerpunkt der Meldungen liegt weiterhin in Küstengebieten der Nordsee sowie in Ost- und Mitteleuropa. Einzelne Nachweise erfolgten im März aber auch in anderen Teilen Europas (siehe Abbildung HPAI-Karte). Betroffen waren hauptsächlich Möwen- und Wasservögel, vermehrt aber weiterhin auch Greifvögel sowie vereinzelt Schnepfenvögel und Regenpfeifer (die wie die Möwenvögel zur Ordnung der Regenpfeiferartigen gehören). Auch erfolgte in Belgien ein Nachweis von A(H5N1) bei einer Dohle, nachdem im Februar bereits aus Polen und Nordirland bei diesen Vertretern der Rabenvögel Ausbrüche gemeldet wurden.

Während im Rest Europas diverse Varianten des Subtyps A(H5N1) bei Wildvögeln nachgewiesen wurden, erfolgte im März in Island weiterhin ein Nachweis des Subtyps A(H5N5). In Österreich wurde der Subtyp A(H5N5) nicht nachgewiesen.

Vögel in Gefangenschaft

Im März 2025 wurden in Europa bei Vögeln in Gefangenschaft 14 Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza in das ADIS gemeldet (Vormonat 21 Ausbrüche) (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche). Aus Polen erfolgten 6 Meldungen; aus Rumänien zwei Meldungen; sowie jeweils eine Meldung aus Deutschland, Tschechien, Moldawien und der Ukraine.

Einen umfassenden Überblick der European Food Safety Authority (EFSA) über den aktuellen Seuchenzug und den Vergleich zu vorherigen Jahren finden Sie hier. Das Europäische Referenzlabor für Aviäre Influenza und Newcastle Disease in Italien (EURL AI/ND) stellt in einem Datenportal detaillierte Informationen über HPAI-Ausbrüche in Europa zur Verfügung.

| GE | WV | VG | GE | WV | VG | GE | WV | VG | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 3 | 47 | 8 | 3 | 62 | 4 | 3 | 16 | 1 |

| Niederlande | 1 | 46 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 31 | 0 |

| Polen | 13 | 10 | 3 | 21 | 10 | 5 | 32 | 10 | 6 |

| Ungarn | 6 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 53 | 2 | 0 |

| Italien | 20 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belgien | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 20 | 0 |

| Island | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Frankreich | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| Tschechien | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |

| Irland | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| Dänemark | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| Schweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Slowakei | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| Portugal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Schweiz | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Albanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Rumänien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| Finnland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| Moldawien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Österreich | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| GESAMT | 49 | 171 | 25 | 45 | 177 | 21 | 92 | 114 | 12 |

Folgen für Österreich

Mit 15. März 2025 wurden gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 der Vogelgesundheitsverordnung durch die Kundmachung zur Festlegung eines HPAI-Risikogebietes das gesamte Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko ausgewiesen. Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko sind somit derzeit nicht ausgewiesen. Die Seuchensituation wird fortlaufend bewertet und die Risikogebiete entsprechend angepasst.

Das europaweite AI-Überwachungsprogramm besteht aus einem aktiven Teil (Nutzgeflügel) und einem passiven Teil (Wildvögel). Im Rahmen von Verdachtsfällen, Abklärungs- und Ausschlussuntersuchungen werden zusätzlich weitere Proben von Geflügelbetrieben und Hobbyhaltungen auf das Vorkommen von aviären Influenza Viren mittels PCR untersucht. Tot aufgefundene oder verendende Wasser- und Greifvögel müssen unmittelbar der Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet und im Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza (AGES IVET Mödling) untersucht werden, damit frühzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

Mit dem Constanze 2-Projekt wurde in einer Kooperation von Österreich, Deutschland und der Schweiz eine aktive Überwachung bei Wildvögeln am Bodensee gestartet. Dadurch wird die Grundlage für einen frühzeitigen Nachweis und Meldung von aviären Influenzaviren geschaffen.

Geflügelbetriebe, Zoo- und Hobbyhaltungen sollten mit erhöhter Sorgfalt effektive Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Direkte oder indirekte Kontakte zu Wildvögeln stellen ein hohes Risiko einer Übertragung dar und sollten konsequent verhindert werden. Mit der “AI-Risikoampel” oder dem Online-Fragebogen “Biocheck” stehen kostenlose und anonyme Möglichkeiten zur Überprüfung des Status der Biosicherheit zur Verfügung. Die praktische Umsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen wird in der LFI-Broschüre Biosicherheit Geflügel erläutert und bildlich dargestellt. Die AGES stellt zur Veranschaulichung der notwendigen Maßnahmen beim Betreten und Verlassen von Seuchen(-verdächtigen) Betrieben ein Video für die zuständigen Personen und andere Interessierte zur Verfügung. Für Hobby- und Kleinhaltungen hat die AGES in einem Infoblatt die wichtigsten Informationen über die HPAI zusammengefasst.

Jede Geflügelhaltung ist der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.

Kommentar

Wie bereits im Vormonat erfolgten aus Österreich auch im März keine Ausbruchsmeldungen. Die letzten HPAI-Nachweise wurden bei Geflügel am 12. November 2024, bei Wildvögeln am 20. Jänner und bei Vögeln in Gefangenschaft am 30. Jänner 2025 gemeldet. Europaweit sinkt die Gesamtzahl der Ausbrüche zwar leicht, eine deutliche Entspannung der Seuchensituation ist jedoch mit Ende März noch nicht zu beobachten. Der Schwerpunkt der Ausbrüche bei Wildvögeln in Europa verlagert sich weiter zunehmend in Richtung Nordsee. Die gehäuften Ausbrüche bei Geflügel in Polen und Ungarn verdeutlichen, dass das Risiko auch in anderen Regionen nicht unterschätzt werden sollte. Mit Deutschland, Ungarn, Tschechien und der Slowakei meldeten im März vier Nachbarländer Österreichs noch Ausbrüche. Ein Viruseintrag durch Zugvögel oder durch kleinräumige Wanderbewegungen von Wildvögeln stellen weiterhin ein Risiko für Österreich dar. Nicht ausgeschlossen werden kann auch, dass weiterhin Virus in österreichischen Wildvogelbeständen zirkuliert, infizierte Wildvögel jedoch nicht verenden. Eine konsequente Umsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen durch Tierhalter:innen und erhöhte Aufmerksamkeit aller Beteiligten sollten weiterhin aufrecht erhalten bleiben, auch wenn aktuell keine Ausbrüche in Österreich gemeldet werden und keine Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko mehr ausgewiesen sind.

Ausführliche Informationen über die Aviäre Influenza stellt auch das Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz BMASGPK zur Verfügung.

Veterinärbehörden finden Informationen über Maßnahmen zur Verhinderung von Humanfällen nach Kontakt mit infizierten Tieren hier.

Quellen

Im Berichtzeitraum März (Stichtag: 03.04.2025) wurden in das ADIS 18 Rabies (Tollwut)-Ausbrüche gemeldet (Vormonat 24 Ausbrüche). Alle Nachweise erfolgten in bereits bekannten Tollwut-Gebieten. Aus der Türkei wurden acht Ausbrüche gemeldet (vier Rinder und vier Hunde). Sechs Ausbrüche (vier Füchse, ein Rind und ein Hund) meldete Rumänien in das ADIS. Moldawien war von vier Ausbrüchen betroffen (zwei Hunde, eine Katze und eine Ziege). Für einen Überblick über die letzten drei Monate (siehe Tabelle RABIES-Ausbrüche).

Das Risiko für Österreich wird aktuell als gering eingestuft.

| Jan | Feb | Mrz | |

|---|---|---|---|

| Türkei | 10 | 11 | 8 |

| Rumänien | 3 | 5 | 6 |

| Polen | 5 | 5 | 0 |

| Moldawien | 3 | 2 | 4 |

| Slowakei | 0 | 1 | 0 |

| GESAMT | 21 | 24 | 18 |

Kommentar

Österreich wurde 2008 für frei von terrestrischer Tollwut erklärt. Der letzte Ausbruch mit einem Feldvirus wurde 2002 bei Füchsen in Kärnten detektiert. Die Zirkulation des Tollwutvirus in der österreichischen Hundepopulation ist bereits seit 1950 erloschen. Die Fledermaustollwut ist ein eigenständiges Infektionsgeschehen und steht nicht mit der terrestrischen Tollwut in Zusammenhang. Eines der größten Risiken der Wiedereinschleppung von Tollwut in eine tollwutfreie Population ist das Einbringen von nicht geimpften Tieren aus Ländern mit endemischer Tollwut. Die Überwachungsmaßnahmen sollten darauf abzielen, die illegale Einfuhr von nicht geimpften oder erkrankten Heimtieren (Hunde/Katzen) zu verhindern.

Seit der Einführung des EU-Heimtierausweises hat die Tollwutimpfung noch mehr an Bedeutung gewonnen. Der EU-Heimtierausweis ist ein einheitlicher Tierpass in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache für Hunde, Katzen und Frettchen. Er ersetzt alle bisherigen Grenzformalitäten hinsichtlich der EU-Staaten und erleichtert das Reisen mit Tieren innerhalb der EU. Der für Ein- und Ausreisen gültige EU-Heimtierausweis muss die erfolgte Tollwutimpfung und die eindeutige Kennzeichnung des Tieres (Tätowierung oder Mikrochip) enthalten. Zum Nachweis eines ausreichenden Tollwutimpfschutzes ist eine Blutuntersuchung mit Bestimmung des Tollwuttiters erforderlich. Dieser muss mindestens 0,5 IU/ml sein (IU = Internationale Einheiten) und gibt die Konzentration der Antikörper im Blut an. Die Tollwuttiter-Bestimmung darf nur in einem EU-anerkannten Labor durchgeführt werden. In Österreich ist dies das AGES-Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling.

Weitere Informationen über Tollwut finden Sie hier.

Quellen

Im Berichtszeitraum (Stichtag: 03.04.2025) wurde im ADIS ein WNV-Ausbruch in Europa festgestellt, trotz des offiziellen Endes der Übertragungsperiode. In der EU/EWR besteht eine Meldepflicht für WNV-Fälle bei Pferden und Vögeln.

Das Risiko für Österreich wird als niedrig eingeschätzt.

Pferde

Bei Pferden wurden keine WNV-Ausbrüche gemeldet.

Vögel

Italien meldete einen WNV-Ausbruch bei einem Turmfalken auf der Insel Sardinien (Provinz Sassari).

Menschen

Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) veröffentlichte am 15. Dezember den letzten Bericht über die gemeldeten WNV-Ausbrüche und schloss damit die Veröffentlichung der wöchentlichen saisonalen WNV-Berichte ab. Das ECDC geht von einer Übertragungssaison von Juni bis November aus.

Einen Überblick über die WNV-Infektionen bei Menschen in der EU und den EU-Nachbarländern erhalten Sie auf der interaktiven Karte des ECDC. WNV-Infektionen bei Tieren werden der WOAH (WAHIS: World Animal Health Information System) gemeldet.

Weitere Informationen zur Vorbeugung einer Infektion sowie eine Karte mit der räumlichen Verteilung der WNV-Nachweise in Österreich finden Sie auf der Homepage der AGES.

| VO | EQ | VO | EQ | VO | EQ | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Estland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GESAMT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Quellen

Im Berichtszeitraum (Stichtag 03.04.2025) wurde ein Ausbruch bei Schafen aus Rumänien in das ADIS gemeldet. Aus Ungarn und der Türkei gab es keine Meldungen.

In Österreich wird das Risiko derzeit als mittel eingestuft.

Ende Februar wurden in Österreich im Rahmen von stichprobenartig durchgeführten Quarantäneuntersuchungen von Schlachtschafen PPR-positive Tiere festgestellt. Diese wurden tierschutzgerecht getötet, und es wurde eine umfassende Reinigung und Desinfektion durchgeführt. Die anschließende Beprobung von Betrieben in der Umgebung des Schlachthofes bestätigte die Freiheit von PPR in den Beständen. Österreichs Status „frei von PPR“ konnte aufgrund aller getroffenen Maßnahmen aufrechterhalten werden.

Rumänien, von wo die erkrankten Schafe stammten, meldete im März den ersten Ausbruch seit fünf Monaten in das ADIS. Dabei handelte es sich um das erstmalige Auftreten der PPR in einer bis dato nicht betroffenen Region Rumäniens. Um die Ausbreitung zu verhindern und weitere Handelshemmnisse zu vermeiden, dürfen gemäß des Durchführungsbeschlusses 2025/525 der EU bis vorerst 8. Juni keine empfänglichen Tiere aus Rumänien in andere Mitgliedsstaaten verbracht werden.

Österreich hat als präventive Maßnahme mit 21. März eine Kundmachung erlassen, in der Sofortmaßnahmen für die Einbringung von kleinen Wiederkäuern aus Ungarn, Bulgarien und Griechenland zur Schlachtung festgelegt sind. Diese Sofortmaßnahmen beinhalten u.a. weiterhin stichprobenartig durchgeführte Quarantäneuntersuchungen, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.

| Jan | Feb | Mrz | |

|---|---|---|---|

| Ungarn | 3 | 0 | 0 |

| Rumänien | 0 | 0 | 1 |

| Türkei | 0 | 1 | 0 |

| GESAMT | 3 | 1 | 1 |

Kommentar

Die Pest der kleinen Wiederkäuer (Peste des petits ruminants, PPR) ist eine hochansteckende akute, hoch fieberhaft verlaufende Virusinfektion (Small Ruminant Morbillivirus) der Schafe und Ziegen, sowie verwandter Wildwiederkäuer (z.B. Hirsche, Steinwild, Gazellen und Antilopen). Ziegen erkranken meistens schwerer als Schafe, wobei häufig ein Großteil der Herde betroffen ist. Paarhufer wie Hausrind, Büffel und Kameliden gelten als PPRV-Sackgassenwirte – eine Infektion verläuft symptomlos ohne Erregerausscheidung. Experimentelle Infektionsversuche haben gezeigt, dass Haus- und Wildschweine für dieses Virus empfänglich sind, klinische Anzeichen der Krankheit zeigen und in der Lage sind, die Krankheit auf kleine Wiederkäuer zu übertragen, mit denen sie in Kontakt kommen. Der Mensch kann sich nach aktuellem Wissensstand nicht infizieren.

Die Übertragung erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren viruskontaminierten Ausscheidungen (auch Rohmilch), kann jedoch auch über die Luft durch Inhalation von erregerhaltigem Material erfolgen. Die Virusausscheidung ist bereits vor der Ausprägung von klinischen Symptomen möglich.

Die Inkubationszeit beträgt in den meisten Fällen 5-6 Tage. Typisch für die Krankheit sind hohes Fieber, seröser Nasen- und Augenausfluss, ulzerös-nekrotisierende Entzündungen im Maulbereich und starker Durchfall. Nach wenigen Tagen kommt es zu Erosionen, Ulzera und Nekrosen der Maulschleimhaut. Auch Lungenentzündungen treten auf. Die Tiere können innerhalb weniger Tage sehr schwach werden und stark dehydrieren, was häufig zum Tode führt.

Quellen

FAO, KVG, WOAH, FLI, EUR-LEX, RIS

Im Berichtszeitraum (Stichtag 03.04.2025) wurden insgesamt 13 Ausbrüche von Schaf- und Ziegenpocken aus Griechenland und der Türkei in das ADIS gemeldet. In der Türkei waren ein reiner Schafbetrieb, und zwei gemischte Schaf- und Ziegenbetriebe betroffen. In Griechenland wurde die Erkrankung bei acht reinen Schafbetrieben und zwei gemischten Schaf- und Ziegenbetrieben nachgewiesen.

In Österreich wird das Risiko derzeit als gering eingestuft.

| Jan | Feb | Mrz | |

|---|---|---|---|

| Griechenland | 35 | 6 | 10 |

| Türkei | 7 | 23 | 3 |

| Bulgarien | 3 | 0 | 0 |

| GESAMT | 45 | 29 | 13 |

Kommentar

Das Schafpockenvirus (SPPV) und Ziegenpockenvirus (GTPV) gehören zur Gattung der Capripoxviren, welchen auch das Lumpy Skin Disease Virus (LSDV) zugeordnet wird. Schaf- und Ziegenpocken sind relativ wirtsspezifisch und kommen in Schafen bzw. Ziegen vor, wobei ausgewählte Stämme in der Lage sind, sowohl Schafe als auch Ziegen zu infizieren.

Die Infektion mit dem Schaf- oder Ziegenpockenvirus verläuft überwiegend akut bis subakut, wobei Jungtiere oft stärker betroffen sind als ältere Tiere. Erkrankte Tiere zeigen oftmals vermehrten Speichelfluss, Nasen- und Augenausfluss, Fieber, Kurzatmigkeit und Appetitlosigkeit. Innerhalb weniger Tage treten knotenartige Hautläsionen und ulzerierende Papeln an wenig behaarten Körperstellen auf. Diese trocknen später ab und bilden Krusten. Viren lassen sich im Augen- und Nasensekret, im Speichel und vor allem in den Hautläsionen nachweisen. Sie finden sich auch im Blut, im Harn, im Kot, im Samen und in der Milch. Eine direkte Übertragung von Tier zu Tier erfolgt über ulzerös zerfallende Papeln, Aerosole und Tröpfcheninfektionen. Aufgrund der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Viren in der Umwelt ist auch die indirekte Übertragung über Wolle, Haare, Gerätschaften und schlecht behandelte Tierhäute von Bedeutung. Der Mensch kann sich nach aktuellem Wissensstand nicht infizieren.

Es sind diverse Impfstoffe für verschiedene Stämme vorhanden, welche jedoch in der EU nicht zugelassen sind. Impfungen innerhalb der EU sind entsprechend der Delegierte Verordnung (EU) 2023/361 grundsätzlich möglich, werden aber derzeit in keinem Mitgliedsstaat durchgeführt.

Bei einem Verdacht auf Einschleppung des Erregers können jederzeit Proben von verdächtigen Tieren an das NRL in Mödling geschickt werden.

Quellen

Im Berichtszeitraum (Stichtag: 03.04.2025) wurden keine Ausbrüche in das ADIS gemeldet 1 (siehe Tabelle BT-Ausbrüche).

In Österreich wurden im März 28 Ausbrüche von BTV bestätigt, wobei Kärnten, die Steiermark, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg betroffen waren. Seit Beginn des Geschehens im September 2024 wurde in Westösterreich vorrangig der BTV Serotyp 3 (BTV-3) und in Ostösterreich der BTV Serotyp 4 (BTV-4) gefunden. In den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark wurden bereits beide Serotypen nachgewiesen.

Zum Stichtag des Berichtszeitraums wurden die Ausbrüche noch nicht in das ADIS gemeldet. Die aktuellen Zahlen sind auf der AGES Homepage zu finden.

Der derzeit bestehende vektorfreie Zeitraum soll laut Kundmachung voraussichtlich noch bis 30.04.2025 andauern. Der Zeitraum kann sich aber auf Grund veränderter Verhältnisse noch verkürzen oder auch verlängern.

Es ist zwar noch mit weiteren Nachweisen zu rechnen, dennoch ist die Gnitzenaktivität, abhängig von der Wetterlage, derzeit eingeschränkt. Wobei auch innerhalb von Stallungen und in deren Umkreis bei niedrigen Temperaturen oftmals noch aktive Gnitzen zu finden sind, wie die Publikation Groschupp (2024) Winter activity of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) inside and outside stables in Germany zeigt.

Durch die vektorfreie Zeit können Tierarten, die für BTV empfänglich sind, in einigen Mitgliedsstaaten unter erleichterten Bedingungen verbracht werden. Bestimmungen, welche für den innergemeinschaftlichen Handel einzuhalten sind, werden von den jeweiligen Mitgliedsstaaten festgelegt und auf der Seite der Europäischen Kommission veröffentlicht. Dort ist auch eine Karte mit dem jeweiligen BTV-Status der EU-Mitgliedsländer zu finden.

Für ganz Österreich ist der Status „frei von Infektionen mit Blauzungenkrankheit (Serotyp 1-24)“ ausgesetzt.

Insgesamt ist die Anzahl der Ausbrüche europaweit in allen Ländern niedrig. Das Risiko für weitere Ausbrüche in Österreich wird dennoch als hoch eingestuft. Aktuelle Informationen über die Situation in Österreich finden Sie hier.

In Deutschland gab es im März 332 Ausbrüche, was einen weiteren Rückgang der Ausbruchszahlen darstellt. In den Niederlanden kam es zu einzelnen Ausbrüchen von BTV-3, wobei es keine rein klinisch positiven Fälle gegeben hat. In Dänemark und im Nordosten von Frankreich gab es auch wieder bestätigte Ausbrüche von BTV-3. Damit sind auch hier die Ausbruchszahlen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. In der Schweiz wurden im März neben Ausbrüchen von BTV-3 auch wieder vereinzelt Ausbrüche mit dem Serotyp 8 nachgewiesen. In Italien wurden im Februar 17 BTV-Ausbrüche, verteilt über das ganze Land, bestätigt.

Ein amtliches Impfprogramm gegen BT wird aktuell in Österreich nicht durchgeführt, jedoch empfiehlt das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz die Impfung aller empfänglichen Tierarten jedenfalls gegen alle in Österreich auftretenden Serotypen, also Serotyp 3 und Serotyp 4. Auf freiwilliger Basis und Kosten der Tierhalter:innen ist eine Impfung gegen die Serotypen 1, 2, 4 oder 8 amtlich gestattet und ein inaktivierter Impfstoff ist zugelassen. Für den Serotyp 3 gibt es derzeit drei inaktivierte Impfstoffe auf dem Markt, welche bezogen werden können. Davon ist ein Impfstoff noch aufgrund der Anwendungserlaubnis mittels Verordnung anwendbar und zwei Impfstoffe haben bereits eine Marktzulassung. Die Vorgaben des Tiergesundheitsgesetzes und der Bluetongue-Bekämpfungs-Verordnung sind bei Impfungen gegen alle genannten Serotypen einzuhalten. Nach Herstellerangaben und Erfahrungen aus Ländern, in denen diese Impfstoffe bereits eingesetzt werden, bieten diese Impfungen keinen vollständigen Schutz vor einer Infektion, schützen jedoch vor einem schwerem Krankheitsverlauf (vermindertes Tierleid) und reduzieren die Virämie. Die Impfung von empfänglichen Tieren, besonders Schafen, wird daher dringend empfohlen.

Das deutsche Referenzlabor (Friedrich-Loeffler-Institut) hat die Nachweisbarkeit von Antikörpern nach Impfung mit verschiedenen BTV-3 [Impfstoffen in Labortests untersucht. Zusätzlich sollten Tiere nach Möglichkeit zwischen Abend- und Morgendämmerung in den Stall gebracht werden (Insektengitter an den Fenstern und Türen schließen) um einen Stich von infizierten Gnitzen zu verhindern, die zu diesen Zeiten besonders aktiv sind. Der Einsatz von Insektiziden/Repellentien ist unter Einhaltung der Vorschriften zur Anwendung ebenfalls möglich und bietet einen zusätzlichen Schutz vor einer Übertragung.

Weitere Informationen über die Blauzungenkrankheit finden Sie hier. Die Daten auf dieser Seite werden zweimal wöchentlich aktualisiert.

| Jan | Feb | Mrz | |

|---|---|---|---|

| Slowenien | 0 | 2 | 0 |

| Polen | 1 | 0 | 0 |

| GESAMT | 1 | 2 | 0 |

[1] Zu beachten ist hierbei, dass die ADIS-Meldungen die tatsächliche Seuchensituation meist nicht realistisch darstellen. Eine Meldung eines BT-Ausbruchs in das ADIS erfolgt nämlich nur, sofern es sich um einen Primär- oder Sekundärausbruch in einem seuchenfreien Mitgliedsstaat, einer seuchenfreien Zone oder einem seuchenfreien Kompartiment handelt. Eine Karte und Tabelle der Mitgliedsstaaten, Zonen und Gebiete mit dem Status seuchenfrei sowie weitere Informationen der Europäischen Kommission finden Sie hier.

Quellen

KVG, Europäischen Kommission, FLI, Niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit, Dänische Veterinär- und Lebensmittelbehörde, Französisches Ministerium für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forstwirtschaft, Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, IZS, Italien, RIS

Im Berichtszeitraum (Stichtag 03.04.2025) wurde in Europa kein Ausbruch von EHD in das ADIS gemeldet.

In den bereits bekannten Gebieten in Frankreich wurden zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 03. April 2025 3.870 EHD-Ausbrüche nachgewiesen, wobei noch nicht alle in das ADIS gemeldet worden sind. Das sind etwa 70 Ausbrüche mehr, als bis Ende Februar dieses Jahres nachgewiesen worden sind.

Aufgrund der jahreszeitlich bedingten Witterung und dem damit verbunden Aktivitätsrückgang der übertragenden Insekten, ist weiterhin mit vergleichsweise niedrigen Fallzahlen zu rechnen.

Das Risiko für Österreich wird aktuell als gering eingestuft.

| RI | CE | SO | RI | CE | SO | RI | CE | SO | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar

Die Epizootische Hämorrhagie ist eine Viruserkrankung wildlebender und domestizierter Wiederkäuer sowie Kameliden. Auslöser ist ein mit dem Virus der Blauzungenkrankheit verwandtes Virus (EHDV). Die Übertragung erfolgt über den Stich/Biss von Insekten (Gnitzen). In gemäßigten Zonen erfolgt daher eine Infektion üblicherweise im Spätsommer/Herbst. Menschen sind von der Erkrankung nicht betroffen. Seit 2022 tritt die EHD auch in Europa auf. In Österreich ist die EHD bisher noch nicht vorgekommen. Die EHD ist eine wichtige Differentialdiagnose zur Blauzungenkrankheit bei Hirschen und Rindern. Schafe und Ziegen erkranken üblicherweise nicht an einer EHDV-Infektion.

Quellen

ADIS, Französisches Ministerium für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forstwirtschaft

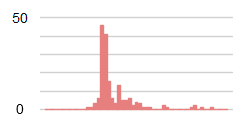

Aus Ungarn erfolgten am 7. und 26. März MKS-Ausbruchsmeldungen in Rinderbetrieben mit 1372 bzw. 3028 empfänglichen Tieren im Komitat Györ-Moson-Soporon. Zuvor waren bei Tieren in diesen Betrieben klinische Symptome festgestellt worden. Die eingerichtete Überwachungszone um den Ausbruch am 26. März betrifft auch österreichisches Staatsgebiet. Am 2. April meldete Ungarn im Komitat Györ-Moson-Soporon zwei weitere Ausbrüche in Rinderbetrieben (1012 bzw. 2498 Rinder), sowie einen Ausbruch am 17. April (874 Rinder). Österreich ist von den eingerichteten Überwachungszonen um die Ausbrüche im April nicht betroffen. Zusätzlich zu den Schutz- und Überwachungszonen um die Ausbruchsbetriebe haben die ungarischen Behörden eine erweiterte Sperrzone eingerichtet, die am 18. April erweitert wurde. Der Tierverkehr wurde eingeschränkt, und zur Reduzierung der Virusausscheidung werden auf den Ausbruchsbetrieben Suppressivimpfungen eingesetzt. Die so geimpften Tiere müssen aber im Anschluss ebenfalls getötet werden.

Am 21. März meldete die Slowakei drei Ausbrüche (670 Rinder, 790 Rinder, 1301 Rinder) und am 25. März einen vierten Ausbruch (279 Rinder) in Rinderbetrieben in dem Trnavský kraj. Einer dieser Betriebe befindet sich in der Überwachungszone, die aufgrund des Ausbruchs in Ungarn eingerichtet wurde, die weiteren Betriebe in unmittelbarer Umgebung. Um die Ausbrüche in der Slowakei wurden ebenfalls Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. Außerhalb bereits bestehender Überwachungszonen erfolgte am 30. März im Bratislavský kraj ein weiterer MKS-Nachweis in einem Rinderbetrieb mit 3526 gehaltenen Tieren. Die 10 km Überwachungszone um diesen Ausbruch umfasst in sehr geringem Ausmaß auch österreichisches Staatsgebiet, jedoch befinden sich in diesem Gebiet keine tierhaltenden Betriebe. Am 4. April bestätigte die Slowakei einen sechsten Ausbruch, betroffen war erneut ein Rinderbetrieb (874 Rinder) im Trnavský kraj. Alle empfänglichen Tiere der Ausbruchsbetriebe werden gekeult und die Tierkörper und Tierprodukte seuchensicher entsorgt. Um die Virusausscheidung infizierter Tiere bis zu deren Keulung und Entsorgung zu reduzieren, wurden wie in Ungarn Suppressivimpfungen durchgeführt. Die Slowakei hat aufgrund des aktuellen Seuchengeschehens um internationale Unterstützung ersucht.

In Österreich wurde per Kundmachung aufgrund des grenznahen MKS-Ausbruchs in Ungarn am 26. März eine Überwachungszone eingerichtet. Alle sieben Haltungen mit empfänglichen Tierbeständen in dieser Zone wurden behördlich kontrolliert und bereits negativ auf die MKS untersucht. Die Überwachungszone, die aufgrund des Ausbruchs in der Slowakei am 30. März eingerichtet wurde, reicht ebenfalls auf österreichisches Staatsgebiet. Jedoch nur in einem kleinen Gebiet, in dem keine empfänglichen Tiere gehalten werden. In Überwachungsgebieten gelten verpflichtende Biosicherheitsmaßnahmen, Einschränkungen im Handel, ein allgemeines Jagdverbot sowie ein Verbot von Messen, Märkten und Tierschauen. Den genauen Wortlaut der geltenden Einschränkungen finden Sie in der Verordnung zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche.

Zusätzlich wurde eine erweiterte Sperrzone in Grenzgebieten zu Ungarn und der Slowakei ausgewiesen (betrifft Teile Niederösterreichs und des Burgenlandes). Die über 1000 Betriebe mit empfänglichen Tieren in der erweiterten Sperrzone werden behördlich kontrolliert und stichprobenartig werden Proben zur Untersuchung auf MKS genommen. Es gelten in der erweiterten Sperrzone verpflichtende Biosicherheitsmaßnahmen und ein Verbot von Messen, Märkten und Tierschauen. Eine Auflistung der geltenden Maßnahmen im Wortlaut finden Sie hier. Eine Darstellung dieser Zonen finden Sie hier.

Zur Verhinderung einer Einschleppung nach Österreich ist gemäß MKS-Sofortmaßnahmenverordnung, geändert am 11. April durch das 2. MKS-Verordnungsanpassungspaket bis auf Weiteres die Einfuhr von lebenden, empfänglichen Tieren; frischem Fleisch und Schlachtnebenerzeugnissen von gehaltenen und wild lebenden empfänglichen Tieren; Rohmilch und Kolostrum von empfänglichen Tieren; tierische Nebenprodukte, wie Gülle und Mist von empfänglichen Tieren; Jagdtrophäen; Wild in der Decke von empfänglichen Tieren; erlegtem Wild empfänglicher Arten; Einzelfuttermittel pflanzlichen Ursprungs sowie Stroh aus den Sperrzonen in Ungarn und der Slowakei untersagt. Ausgenommen ist der Transit durch Österreich (Bestimmungsort außerhalb Österreich). An bestimmten Grenzübergängen zu Ungarn und der Slowakei wurde der Grenzverkehr ab dem 4. April vorübergehend eingestellt, siehe VO des BMI. Das Überschreiten der Grenze ist nur an zugelassenen und geöffneten Grenzübergangsstellen möglich, an denen aktuell Dekontaminationsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Veterinärbehörden werden auf Basis der Veterinärbehördlichen Grenzüberwachungsverordnung durch die Exekutive bei der verstärkten Kontrolle der Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorgaben unterstützt.

Derzeit besteht kein Hinweis darauf, dass die MKS aus Ungarn oder der Slowakei nach Österreich eingeschleppt wurde.

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen des BMASGPK

Im Berichtszeitraum März (Stichtag 03.04.2025) wurden aus der Türkei, in der die MKS endemisch vorkommt, zwei Ausbrüche in das ADIS gemeldet.

Aufgrund des aktuellen Seuchengeschehens in Ungarn und der Slowakei wird das Risiko für Österreich aktuell als hoch bewertet. Hinweise darauf, dass die MKS bereits nach Österreich eingeschleppt wurde, bestehen derzeit nicht. Die AGES untersucht zur Abklärung anderer Krankheiten eingesendete Proben von Rindern, Schafen und Ziegen auch auf MKS. Tierhalter:innen von empfänglichen Tierarten sollten auf eine konsequente Umsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen achten und dazu beitragen, dass das MKS-Virus nicht durch infizierte Tiere nach Österreich eingeschleppt wird. Mit der Risikoampel der Universität Vechta können Rinderhaltungen anonym und kostenlos ihren Stand der Biosicherheit bewerten. Geeignete Desinfektionsmittel können Sie der DVG-Desinfektionsliste für den Tierhaltungsbereich entnehmen. Für eine Wirksamkeit gegen das MKS-Virus ist hier der Wirkungsbereich 7a, Unbehüllte Viren (Viruzidie) auszuwählen, sowie die Temperatur und die Einwirkzeit anzugeben.

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Rindern, Büffeln, Schweinen, Ziegen, Schafen und anderen Paarhufern. Auch wildlebende Paarhufer, wie Hirsche, Antilopen, Wildschweine, Giraffen und Kamele können erkranken. Pferde sind für die MKS nicht empfänglich. Das MKS-Virus ist nahezu weltweit verbreitet und kommt in Afrika, Asien, dem mittleren Osten und in Teilen Südamerikas endemisch vor. In Österreich trat die MKS das letzte Mal im Jahr 1981 auf.

Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, deren Produkten (z. B. Milch, Fleisch, Samen) und deren Ausscheidungen oder durch kontaminierte Gegenstände. Eine Übertragung über die Luft ist ebenfalls möglich (bis zu 60 km).

Generelle Symptome bei allen empfänglichen Tieren sind Blasenbildung (Aphten) im Maulbereich, am Euter und an den Klauen, Fieber, Schmerzen, Apathie, Appetitlosigkeit, Lahmheit und Rückgang der Milchleistung. Bei Verdachtsfällen oder einem unklaren Krankheitsbild empfänglicher Tierarten sollte immer eine Untersuchung auf MKS erfolgen.

Eine prophylaktische Impfung ist in der EU verboten. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit für erkrankte Tiere. In einem MKS-positiven Betrieb müssen alle empfänglichen Tiere getötet werden.

Für den Menschen ist die MKS ungefährlich.

| Jan | Feb | Mrz | |

|---|---|---|---|

| Türkei | 37 | 41 | 2 |

| Slowakei | 0 | 0 | 5 |

| Ungarn | 0 | 0 | 2 |

| Deutschland | 1 | 0 | 0 |

| GESAMT | 38 | 41 | 9 |

Aktualisiert: 08.09.2023

Allgemeiner Rückgang der Ausbrüche bei Wildschweinen, mit Ausnahme von Lettland, Litauen und Italien